听不见声音的太极高手——5位听障青年从公益课堂走到省级赛场

2025-09-03

2025年09月03日 深圳晚报 版次:A05 记者 黄励铮 黄馨莹

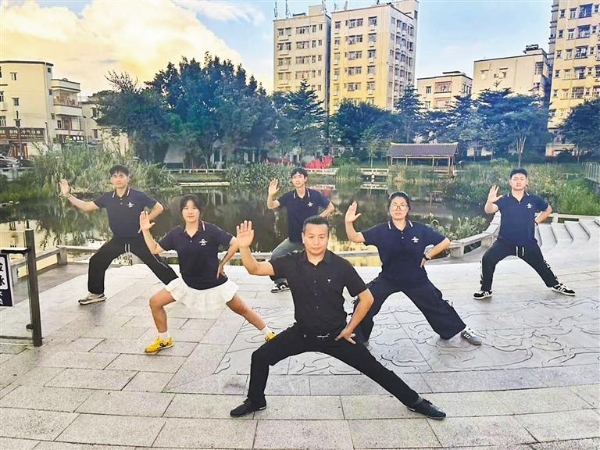

黄辉和五名队员。深圳晚报记者 黄励铮 摄

赛场风采。受访者供图

裁判员哨声响起,宋春雨听不见,但她看见——场边的黄辉教练右手轻轻向前一推,那是“起势”的手势。她点点头,白色的太极服随着动作轻轻摆动。站在她不远处的施丽琼也同时展开双手,转身、推掌,动作行云流水。

这是2025年全国太极拳公开赛(广东赛区)的比赛现场,她们与其他三位听障青年——柯志扬、张祥、张新志,组成了深圳市海之声助残太极队。从公益课堂一路走到省级竞技赛场,这群来自五湖四海的年轻人,用身体“聆听”节奏,用掌心“传递”力量,在这座以包容开放著称的城市,舞出一段被太极、被深圳“治愈”的旅程。

当公益遇见太极

推开海之声助残就业服务公司的玻璃门,一群年轻人正安静地坐在工位前。有人整理文件,有人敲打键盘,对外人的到来浑然不觉。直到黄辉走近提醒,五六张年轻的面孔纷纷抬起,热情地招手问候,气氛一下子活跃起来。

黄辉是宝安区沙井街道的资深志愿者,也是和式太极拳第七代传承人,平时常在社区开展太极公益教学。2024年底,黄辉在壆岗社区志愿者年度表彰会上,第一次看到海之声的听障员工表演手语舞。“他们笑得特别干净,我一下子就被打动了。”

更巧的是,海之声创始人王永鑫不仅是退伍军人、助残行业十年从业者,还是黄辉的河南开封老乡。几次喝茶畅谈之后,两人萌生了教员工打太极的念头。

于是从今年年初开始,黄辉带着十余名员工开启了纯公益的“太极兴趣班”,每周一次,时间不定,地点就在公司电梯口的十余平方米空地。

在无声中传递“劲”与“意”

教学最初的难关是沟通。太极拳讲究“意到气到,气到劲到”,但“意”如何传达?王永鑫安排了公司人事兼任手语翻译,但手语语法和口语不同,很多专业术语很难翻译准确,黄辉决定调整教学方法——少讲理论,多做示范。

他让学员伸手触摸他的腹部、背部、手臂,感受发力的起点和走向。一个“掤”劲,他反复演示腰胯如何带动手臂;一个“捋”势,他握着学员的手,带他们体会弧线回收。他不再强调“松沉”“虚灵”这些抽象词,而是让他们看见、碰到、模仿到。出乎意料的是,这群听障学员学得很快。“他们特别专注,眼睛一直跟着我,没看懂就马上问。”课后常常有人主动加练,请他一个个纠正动作,这让黄辉很是感动。

在竞技中感受平等

今年7月,全国太极拳公开赛启动报名。黄辉和王永鑫商量后,决定鼓励员工参赛。当把比赛报名表拿出来时,他们兴奋之余更多的是犹豫。“我们能行吗?去了会不会给公司丢脸?”最终,在黄辉和王永鑫一遍遍的肯定下,五个人互相鼓励着,接下了这场陌生的挑战。

备战的一个多月,训练从每周一次增加到三至五次。深圳的夏天闷热难耐,没有空调的楼道里,大家常常练得汗流浃背。白天要上班,训练就只能挤在早晚。下班后,他们常常一练就到晚上十点,靠着“大师兄”柯志扬带头,互相纠正动作。王永鑫包揽下服装、交通等所有费用;黄辉则将套路反复拆解示范,确保他们哪怕紧张也能完整打完。

真正的挑战在赛场上才完全显现。候场时不能跟队,黄辉就解释争取理解;队员听不见哨声,他就站在场边用手势提醒。

终于站上赛场,全世界都安静了。裁判员的哨声吹响,黄辉打出“起势”的手势,宋春雨和施丽琼深吸一口气,把紧张压下去,跟节奏转身、推掌、移步,动作并不完美,但那种全神贯注的投入,让裁判员也停下笔认真观看。

最终成绩公布,五人全部获得三等奖。捷报第一时间发回公司群里,瞬间被“大拇指”和“放烟花”的表情刷屏。“他们拍了好多照片,那种高兴劲儿,隔着屏幕都能感受到,”王永鑫回忆时仍掩不住笑意,“那是真正为自己骄傲的样子。”

采访中,当被问及最大的收获时,五人经过一番热烈的手语“讨论”。宋春雨作为队中唯一能进行简单口语交流的队员,她一边看大家的手语,一边一字一句地转达:“比赛让我们感觉自己和健全人一样,我们是平等的。”

这几位自黑龙江、新疆、四川等地的听障青年,曾在无声中摸索未来,如今在深圳的包容环境中找到回响。面对深晚记者的镜头,他们准备了几句话:“别因身限弃梦,热爱与坚持会让你发光。”

(责任编辑 黄燕如)

粤公网安备44030002006750号

粤公网安备44030002006750号